粒子と聞けば、何気なく固形物というイメージがあるかと思います。

その際、いったいどのサイズから粒子なのかという疑問を持ったことはないでしょうか。

例えば、金コロイド粒子を考えた場合、1原子で存在していたとすると誰も粒子だとは言わず“原子”だと考

えるはずです。

一方、3~5原子が結合していたとすると、これはクラスター、会合体、

結晶だとか言葉が変わってくるかと思います。

さらに大きくなると、コロイドや粒子だと

認識されると思います。

私は、界面張力が生じる段階から粒子だと考えています。

それが

どのサイズからかと言われると、その素材にもよると思いますがまだ測定した経験が無く

、明確な答えがありません。

問題を簡単にするため、気体分子で考えると以下のようなイ

メージを持っています。

1 液体に溶存するイオン化していない気体分子が1分子で存在(単原子分子では原子)

2 気体分子が複数個出会う

3 溶存する液体から気体分子が脱し“気体分子集合体”として気泡になる

気泡内はガス分子として存在し、液体との界面を形成して明確な“泡”となる。

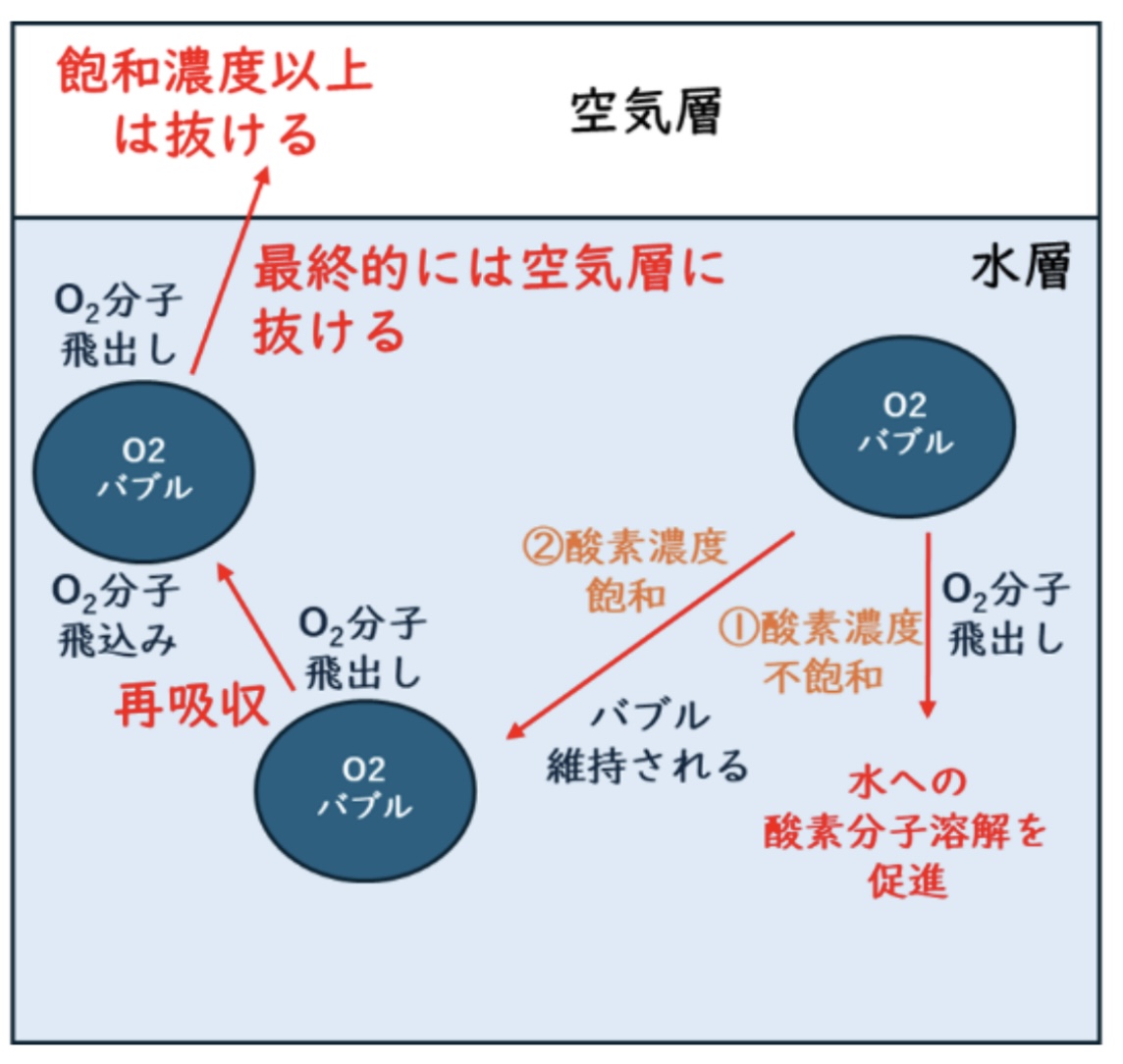

4 泡は周辺の溶存気体分子が気泡に飛び込むことでサイズが成長し、界面を越えて溶液

に再度溶け込む分子と競合する。この反応速度は、気体分子の溶解度に依存する。

ざっくりではあるが、このようなイメージを持って

います。

②は、ビールで起泡する現象を考えて頂く

と分かりやすいかと思いますが、陶器など多孔質の

容器を使うと泡立ちが良いと思います。

これは容器

と液体が接触する面積が広いためで、要は容器界面

がガス分子の吸着する“触媒”として働き、ガス分

子同士の接触確率が上がることが要因と言えます。

溶解度の低い気体分子は溶液から排除されやすいこ

とも踏まえて、熱力学的に説明ができる現象かと思

います。

こうして立派にガス分子は独立した気泡と

いう空間を得て、界面を形成して気泡(ウルトラフ

ァインバブル)を形成していきます。

あとは系全体

のエネルギー的な問題として、安定な方向に自ずと

進行した結果、ビールは白い泡が生まれるというこ

となります。

以上のような工程が、固体であっても液体であっ

ても起こり、シリカ粒子や油滴でも同様、粒子の発生起源を熱力学的に考えることができ

ると思います。

ただし、こうした“想像”はできても、界面を動的にとらえるということ

は至難の業で、これらを確認するのは容易ではないと思います。

そこが界面の難しさであ

り、弊社もナノ粒子径測定、ナノメジャー、磁気泳動をはじめ、高速AFMや表面張力波測

定、放射光施設での測定などで対応しております。

河野拝